Photo by Freepik

Table of Contents

近年AI應用發展快速,許多產業都跟著受惠,台灣半導體產業也不例外,但隨著中國政府持續跟進,利用政策扶持本土產業,台灣IC設計廠商面臨的壓力與日俱增,台廠將如何應對中國業者快速崛起帶來的威脅,本文將從中國IC設計產業發展近況為開端,帶您比較台灣IC設計產業的表現差異及探討中國半導體自主化將對台灣IC設計的影響。

在 AI 蓬勃發展的當下,半導體產業不僅具備高附加價值,戰略地位亦日益提升。長期以來,美國在全球半導體產業中占據領先地位,而中國 IC 產品則主要依賴海外進口。為降低對國外供應鏈的依賴,中國政府多年來積極推動半導體自主化,並陸續發布相關政策以完善本土產業鏈。

2014 年,中國發布《國家積體電路產業發展推進綱要》,同時設立「國家大基金一期」,2015 年發佈《中國製造 2025》,此時政策以扶植半導體製造業發展為主。2016 年,隨著「十三五」規劃的推進,中國政府開始加強 IC 設計產業的培育。2019 年,「國家大基金二期」成立,投資範圍擴展至更廣泛的半導體領域。

2024 年,中國再度推出「國家大基金三期」,註冊資本達人民幣 3,440 億元,超越一期與二期總和。2024 年底,該基金投資「華芯鼎新(北京)股權投資基金」與「國投集新(北京)股權投資基金」,合計資金規模約人民幣 1,640 億元。2025 年初,又成立「國家人工智能產業投資基金」,資金規模約 601 億元。雖然「國家大基金三期」目前尚未針對特定企業進行投資,但其大規模資金投入可能對中國半導體產業發展產生深遠影響,後續需持續關注。

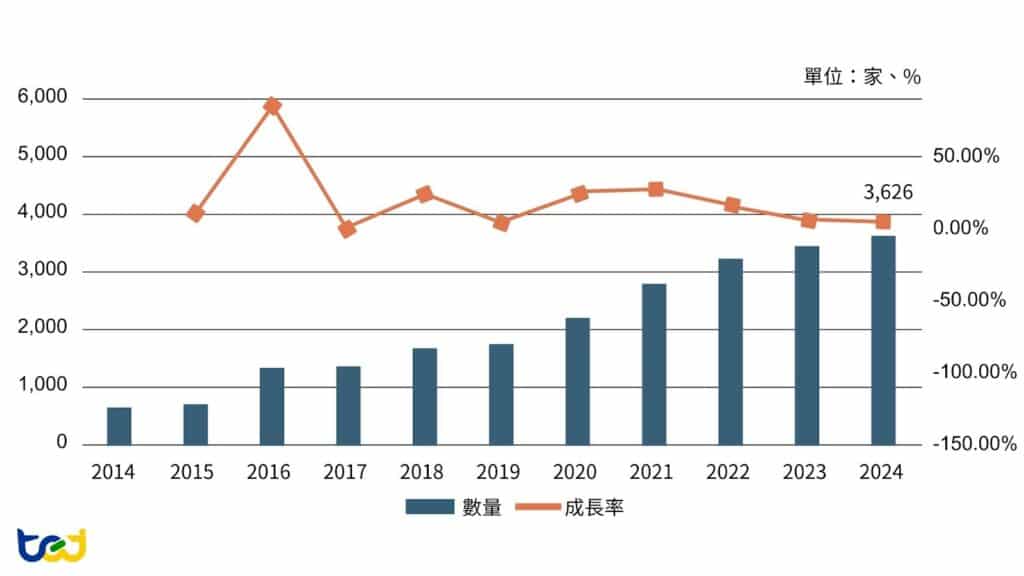

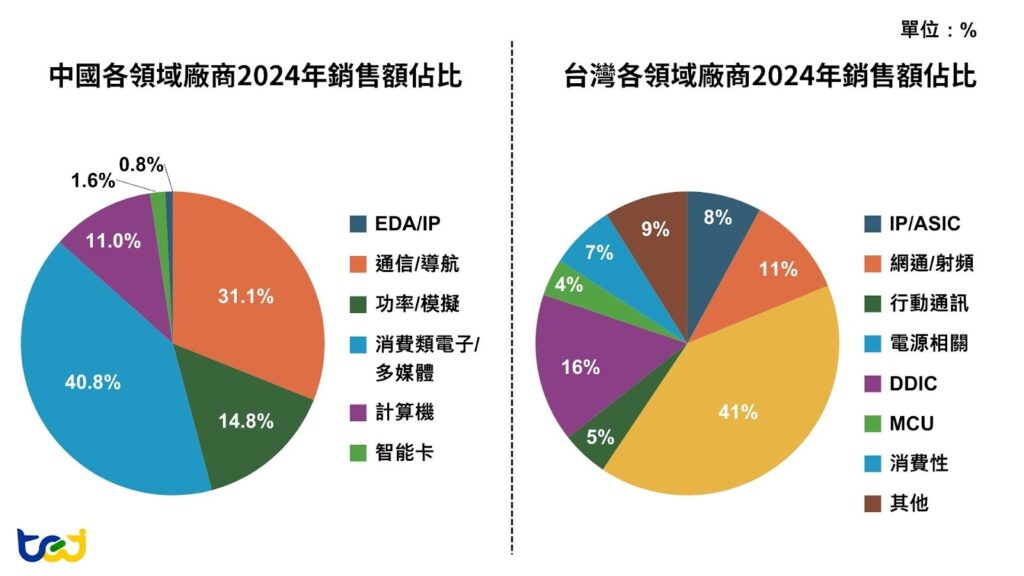

在上述政策推動下,中國 IC 設計公司數量顯著增加(圖一),由 2014 年的 681 家成長至 2024 年的 3,626 家,年均複合成長率達 18%。其中,2016 年「十三五」規劃實施後,當年成長率更高達 85%。相較之下,台灣 IC 設計公司數量成長較為緩慢,由 2014 年的 245 家成長至 2024 年的 270 家,年均複合成長率不到 1%。其中,中國銷售額佔比最高的為消費性電子類別,其次為通信/導航類別(含網通、射頻與行動通訊)。台灣因廠商營收規模差異很大,將行動通訊自網通類別中分出,而台灣銷售額佔比最高的三大類別為聯發科、聯詠與瑞昱在的行動通訊、DDIC 與網通類別(圖二),後續段落將進一步針對各類別產業競爭情形進行探討。

圖一:中國 IC 設計廠商家數(含非公發公司)與成長率

圖二:中國與台灣 IC 設計廠商主要類別比較

而根據 2023 年台灣半導體產業協會(TSIA)與 DIGITIMES 共同發布的《台灣 IC 設計產業政策白皮書》資料,目前中國 IC 設計產業市佔為 15%,台灣 IC 設計產業市佔為 18%,但在中國 IC 設計產業快速崛起的背景下,中國 IC 設計產業市佔率將於 2026 年超越台灣,產業競爭狀況需持續關注。

受 AI 發展帶動,加上終端產品需求落底回溫,IC 設計廠商近期營運表現亮眼。2024 年,台灣整體(含非公開發行)IC 設計公司營收年增約 15%,高於中國整體(含非公開發行)IC 設計公司 12%的年增率。然而,台灣廠商的營收成長率較高,除因中國 IC 設計業者仍以低附加價值的消費性產品為主外,另一部分原因也來自於台灣 IC 設計公司之間的營收規模差異較大,其中佔整體產業營收比重約達四成的聯發科 2024 年營收增長率相對較高的緣故。而若扣除聯發科影響,2024 年台灣整體(含非公開發行)IC 設計公司營收年增率會降至 10%。

另一方面,由於 IC 設計產品類別多元、應用領域廣泛,各業者的營運表現受終端市場需求變化及所屬子產業特性影響較大。因此,為進一步分析中國半導體自主化對台灣廠商的影響差異與可能原因,以下將對 IC 設計公司進行細分,並比較台灣與中國代表性企業的營收與營益率表現(表一)。

本段依據中國半導體自主化對不同 IC 設計子產業的影響程度進行分類,其中產業受中國競爭影響程度大代表該產業已有部分公司因中國政策影響,營運表現受到顯著衝擊;受中國競爭影響程度中代表中國政府雖已針對該產業進行佈局,但由於台灣廠商仍具技術等競爭優勢,整體產業影響程度尚有限; 受中國競爭影響程度小代表中國對該領域佈局較少,或期目前發展仍難以影響台灣業者的影響力,此外進一步區分各子產業中營運表現較佳與營運表現相對低迷的台廠,並分析其營運表現與差異。

表一:台灣與中國 IC 設計廠商與最近期財務資料比較

| 類別 | 受中國競爭影響 | 營運較佳台廠 | 營運相對低迷台廠 | 主要競爭中國廠商 |

|---|---|---|---|---|

| 網通相關 IC | 大 | 瑞昱(營收 1,134 億元/營益率 12.2%)、達發(營收 191 億元/營益率 16.1%) | 立積(營收 37 億元/營益率 2.7%)、揚智(營收 16 億元/營益率-15.4%) | 中興微電(未上市)、卓勝微(營收 201 億元/營益率 10.8%)、博通集成(營收 37 億元/營益率-5.8%) |

| MCU | 大 | 新唐(營收 319 億元/營益率 0.9%) | 盛群(營收 25 億元/營益率-10.9%)、通泰(營收 2 億元/營益率-6.9%) | 樂鑫科技(營收 90 億元/營益率 17.0%)、中穎電子(營收 62 億元/營益率 5.9%) |

| 電源相關 IC | 大 | 致新(營收 83 億元/營益率 20.3%)、偉詮電(營收 31 億元/營益率 5.4%) | 矽力-KY(營收 185 億元/營益率 10.1%) | 南芯科技(營收 125 億元/營益率 14.3%)、英集芯(營收 66 億元/營益率 9.0%) |

| 消費性 IC | 大 | 祥碩(營收 81 億元/營益率 32.8%)、義隆(營收 127 億元/營益率 24.3%) | 晶相光(營收 17 億元/營益率 1.6%)、神盾(營收 48 億元/營益率-22.6%) | 匯頂科技(營收 195 億元/營益率 16.2%)、格科微(營收 295 億元/營益率-1.1%) |

| 顯示相關 IC | 中 | 聯詠(營收 1,028 億元/營益率 21.8%)、天鈺(營收 192 億元/營益率 12.1%) | 晶宏(營收 15 億元/營益率 1.7%)、普誠(營收 12 億元/營益率-23.0%) | 集創北方(未上市)、奕斯偉(未上市)、新相微(營收 21 億元/營益率-0.8%) |

| 行動通訊 IC | 中 | 聯發科(營收 5,306 億元/營益率 20.6%) | – | 紫光展鋭(未上市)、華為海思(未上市) |

| IP | 小 | 力旺(營收 36 億元/營益率 54.7%) | M31(營收 15 億元/營益率 13.4%)、億而得(營收 2 億元/營益率 17.6%) | 芯耀輝(未上市)、奎芯(未上市) |

| IC 設計服務(ASIC) | 小 | 世芯-KY(營收 520 億元/營益率 12.2%)、創意(營收 250 億元/營益率 15.4%)、智原(營收 111 億元/營益率 10.9%) | 巨有(營收 7 億元/營益率 4.8%) | 芯原(營收 104 億元/營益率-23.6%)、燦芯(營收 53 億元/營益率 9.8%) |

資料來源:TEJ 整理。

註:營收規模為 2024 年全年營收,營益率為 2024 年前三季資料。

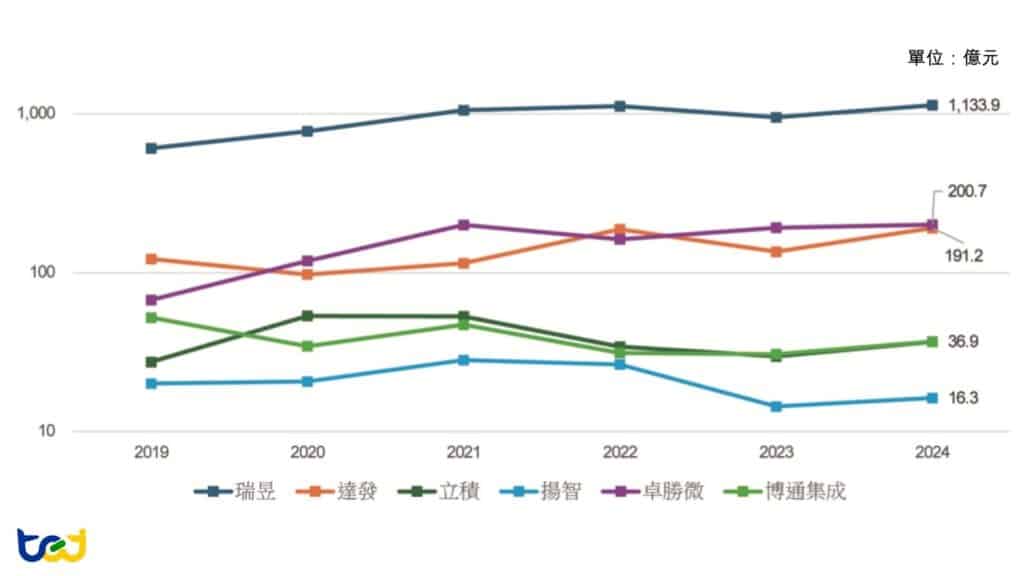

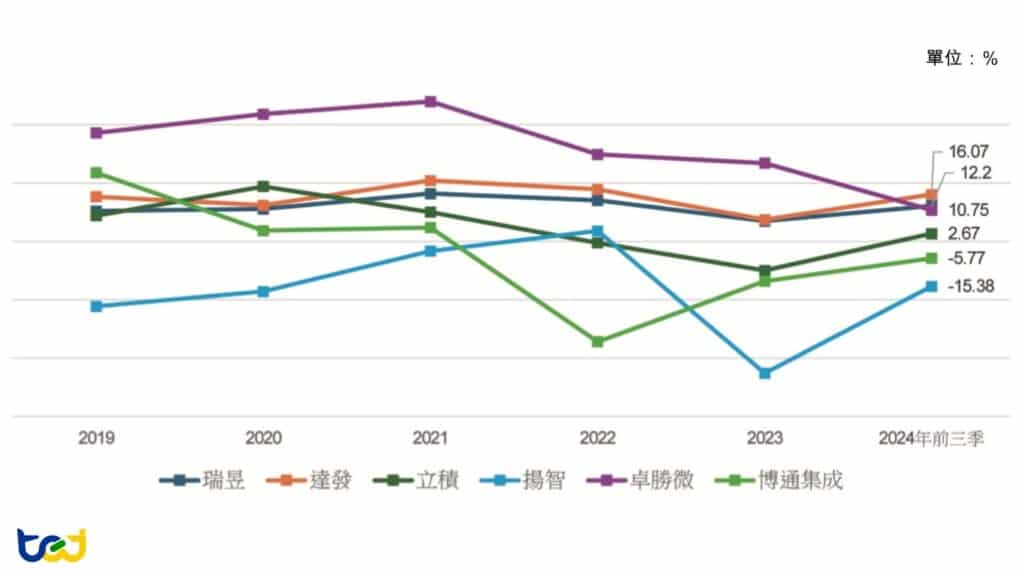

網通相關 IC 公司涵蓋經營 WiFi、乙太網路、交換器、藍牙及射頻等產品的公司,其中,因射頻 IC 為 5G 模組的重要零組件,過去在中美圍繞 5G 技術競爭並推出各項禁令期間,中國政府積極扶持本土射頻 IC 廠商,加上手機為射頻 IC 的重要應用之一,而中國手機品牌目前市佔率較高,進一步強化中國射頻 IC 廠商的發展優勢。從營收趨勢來看(圖三),中國廠商卓勝微的營收呈現上升趨勢,而台灣廠商立積與揚智營收則出現下滑。隨著中國扶持的射頻 IC 廠商數量增加,市場競爭壓力加劇,使得卓勝微、立積與揚智的營益率皆受到影響(圖四)。

▶️跳脫傳統框架!5G O-RAN發展能否創造更多可能商機?

此外,中國網通 IC 市場的其他大型業者主要依賴母公司支持,例如華為旗下的海思與中興通訊旗下的中興微電子,這些企業主要供應自家網通設備所需的晶片,且未單獨公開財務數據;缺乏母公司資源推注的中國網通 IC 廠商,規模較小外,競爭力也相對較弱。台灣網通 IC 公司相較中國網通 IC 公司則具備較高的客戶多元性與產品線度,例如瑞昱同時布局乙太網路、WiFi 及交換器等產品線,而達發則在固網寬頻、衛星定位及藍牙市場市佔高。從營收與營益率來看,瑞昱與達發表現相對穩定;而中國業者博通集成營收呈現下滑趨勢,且營益率波動幅度較大(圖三、圖四)。

圖三:網通相關 IC 設計業者營收趨勢

圖四:網通相關 IC 設計業者營益率趨勢

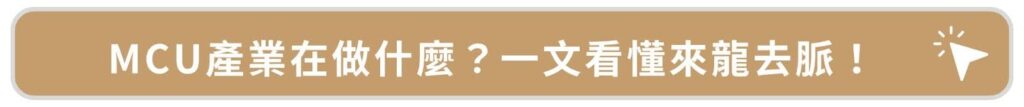

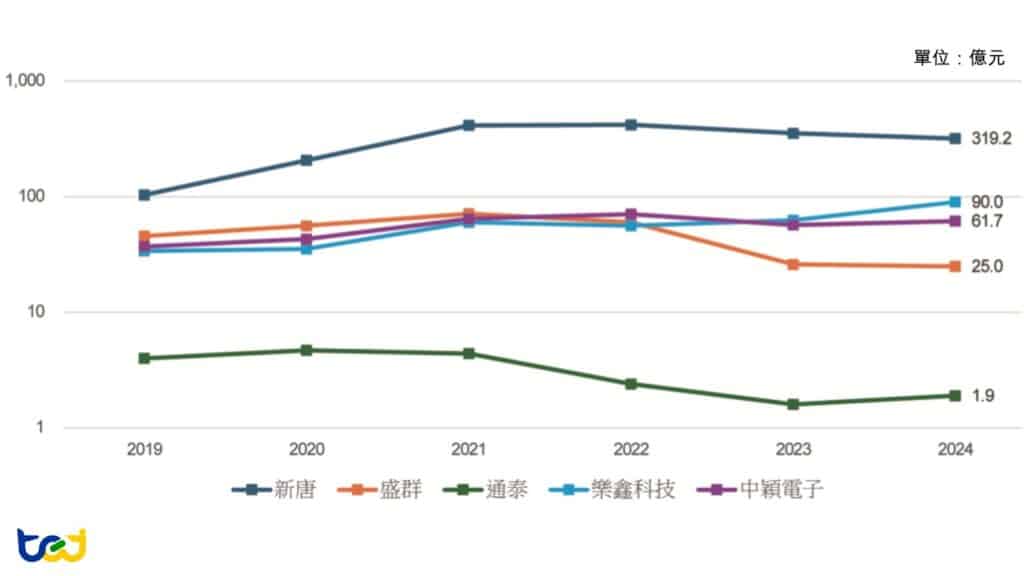

MCU 市場長期由歐美 IDM 大廠主導,台灣與中國廠商則主要聚焦於消費性應用,相較之下技術門檻較低,此外,由於台灣 MCU 廠商對中國市場營收依賴度較高,因此受中國本土 MCU 廠商競爭影響較為顯著。在中國 MCU 市場中,兆易創新具代表性,但由於其記憶體業務營收佔比過高,本段挑選專注於物聯網 MCU 的樂鑫,以及中國家電 MCU 代表廠商中穎電子作為比較對象。

從營收表現來看(圖五),台灣廠商中,除併入 Panasonic 半導體部門,車用與工控營收佔比提升,且中國客戶營收佔比較低的新唐營收表現較為穩定外,專注於消費性市場的盛群和通泰營收皆呈現下降趨勢,且盛群的營收已與中國的樂鑫、中穎電子出現交叉。從營益率表現來看(圖六),消費性市場為主的盛群、通泰與中穎電子的獲利皆受到市場競爭侵蝕,而新唐與樂鑫的表現則相對穩定。

圖五:MCU業者營收趨勢

圖六:MCU業者營益率趨勢

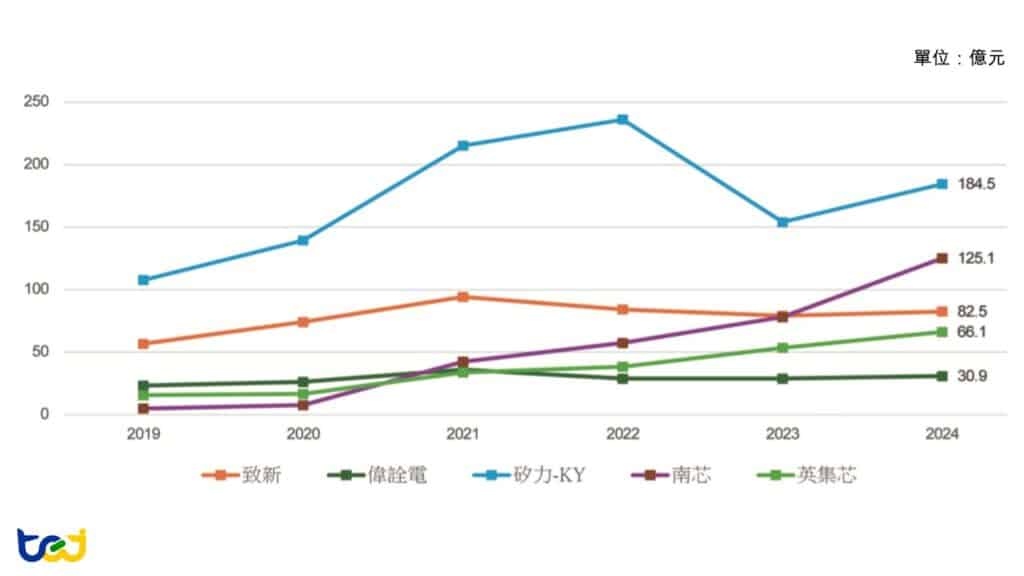

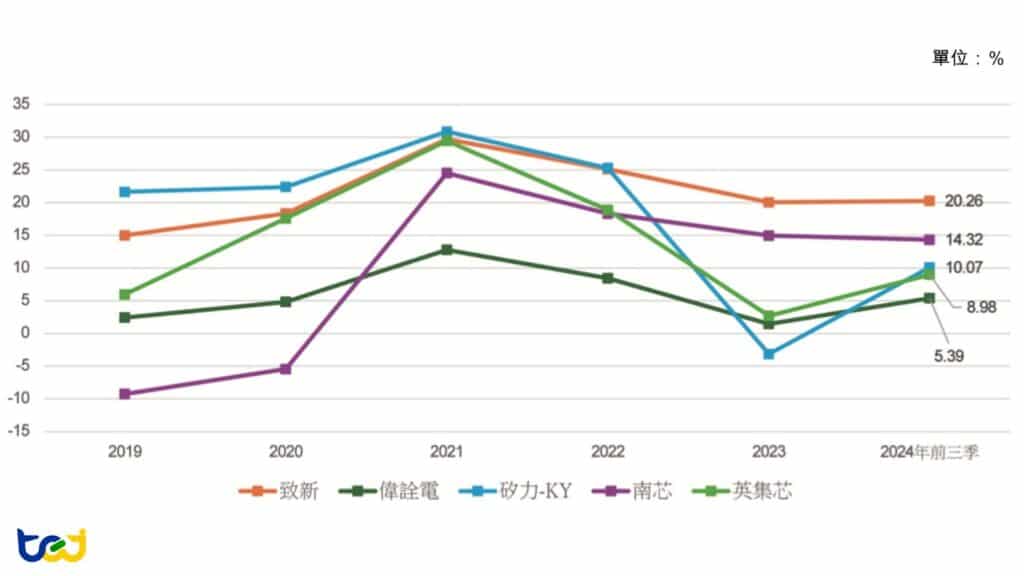

電源管理IC市場長期由德州儀器(TI)佔據領先地位,然而由於電源管理IC廣泛應用於手機及電腦等消費性電子產品,中國憑藉龐大的內需市場,近年積極推動本土廠商發展,使該領域競爭壓力顯著增加。由圖七與圖八可觀察到,台灣電源管理IC大廠矽力及中國英集芯的營收雖持續成長,但營益率卻呈現下滑趨勢。另一方面,布局DDR5領域的致新及打入伺服器風扇供應鏈的偉詮電,其營收與營益率則相對穩定。值得注意的是,中國的南芯科技自2019年推出用於手機的電荷泵產品後,營收與營益率皆穩步成長,根據Frost &Sullivan 於 2021年所發布的研究,南芯在電荷泵產品的出貨量已達全球第一,市場影響力持續擴大。

圖七:電源管理 IC 設計業者營收趨勢

圖八:電源管理 IC 設計業者營益率趨勢

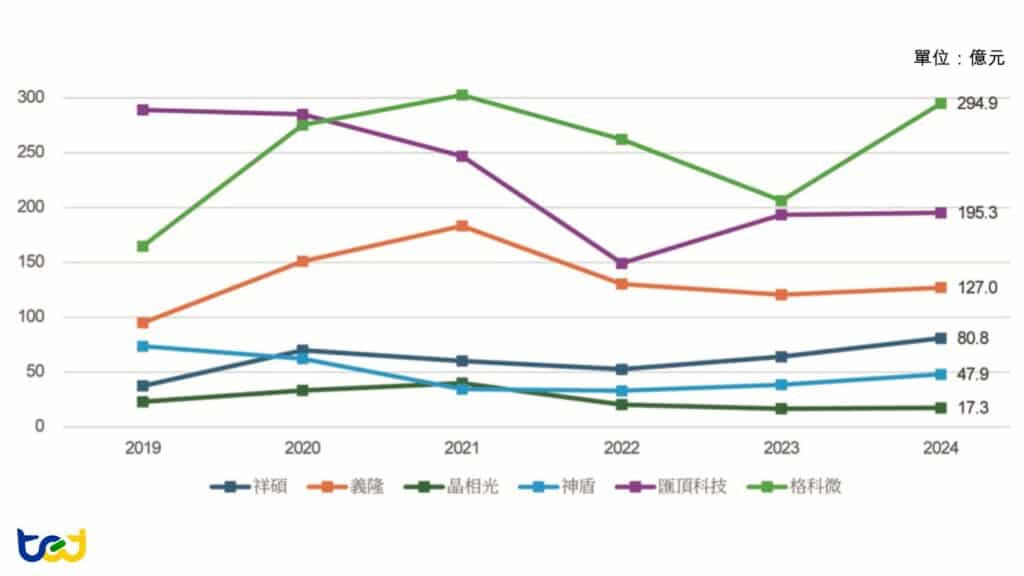

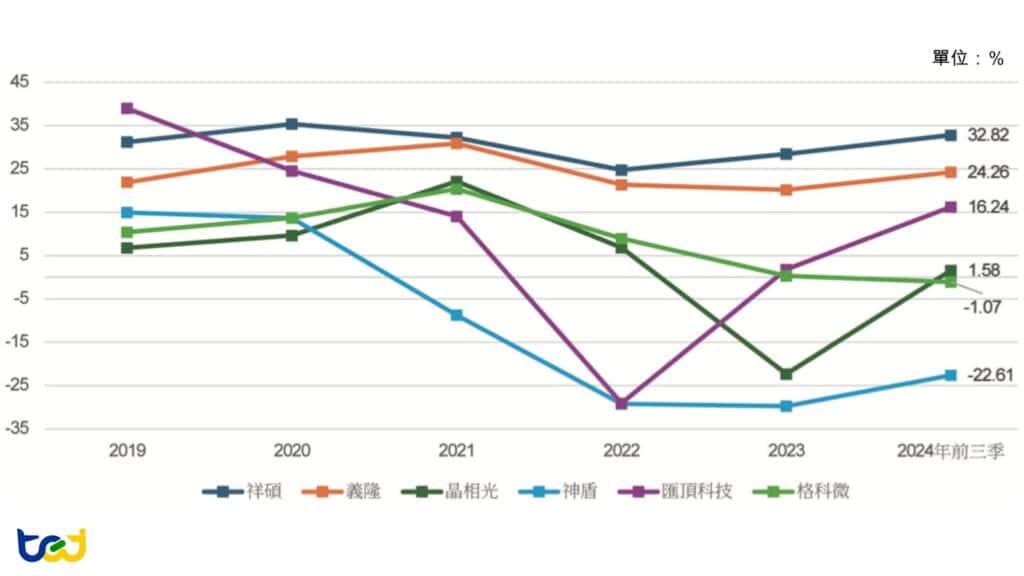

其他消費性 IC 涵蓋應用於電腦、手機及電視的相關晶片(排除其他段已提及之廠商),包括 USB 晶片、感測晶片、指紋辨識晶片及觸控晶片等。其中,電腦晶片領域中國廠商涉足較少,而感測晶片則有較多中國企業投入,至於指紋辨識晶片則主要受到市場萎縮影響,相較之下受中國本土化發展影響較小。

如圖九與圖十所示,產品主要用於電腦應用的台灣廠商祥碩與義隆表現相對穩定,其中祥碩美洲市場營收佔比超過五成,對中國市場依賴度低;義隆不僅於筆電市場市佔率高,近期也拓展電子書相關應用,多元發展下,此兩家公司的營收與營益率波動較小。感測晶片廠商方面,則無論是台灣廠商晶相比或中國廠商格科微,皆因市場競爭加劇,導致營收波動較大,營益率亦呈現下降趨勢。指紋辨識晶片方面,台灣的神盾與中國的匯頂科技均面臨營收下滑的挑戰,但值得關注的是,匯頂科技積極擴展業務至健康傳感器與藍牙 SoC 等領域,營益率已觸底回升,並於 2025 年初宣布欲收購面板驅動 IC 廠商雲英谷;神盾集團則正朝 IP 與 ASIC 廠商轉型,惟目前仍處於過渡階段,導致營益率持續下滑。

圖九:其他消費性 IC 設計業者營收趨勢

圖十:其他消費性 IC 設計業者營益率趨勢

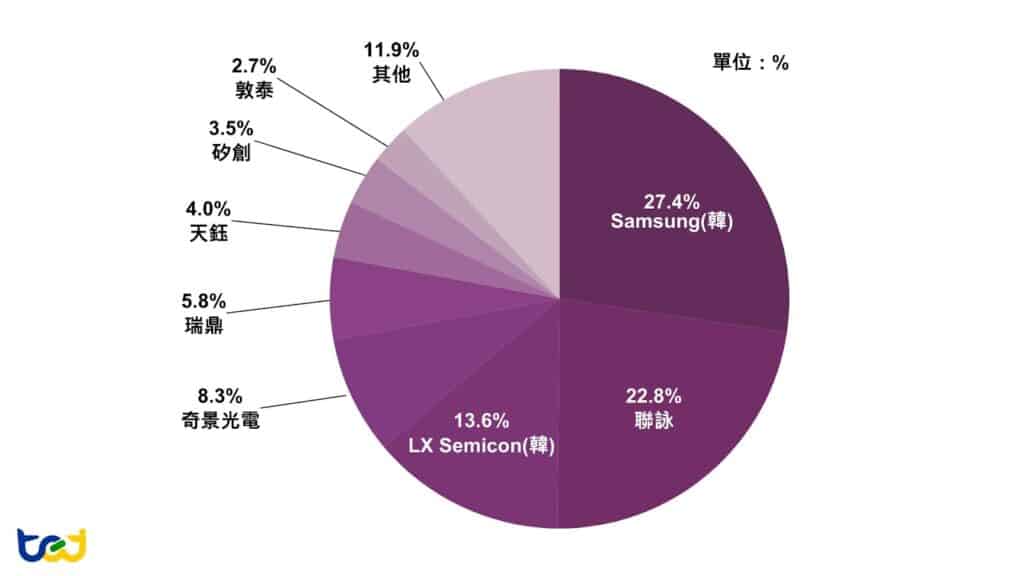

隨著中國面板廠市佔率持續提升,為當地顯示驅動 IC(DDIC)廠商創造很好的發展機會,儘管台灣 DDIC 廠商在市佔率(圖十三)方面仍具優勢,於 OLED 領域技術亦仍處領先地位,但來自中國業者的競爭壓力正逐步升高。例如,中國面板廠京東方與惠科是台灣 DDIC 廠商的重要客戶,然而根據中萬宏源的研究報告,曾由京東方創始人擔任高層的奕斯偉,於 2020 年已成為京東方最大 DDIC 供應商,此外,集創北方對京東方與惠科的供應比例亦持續增加。

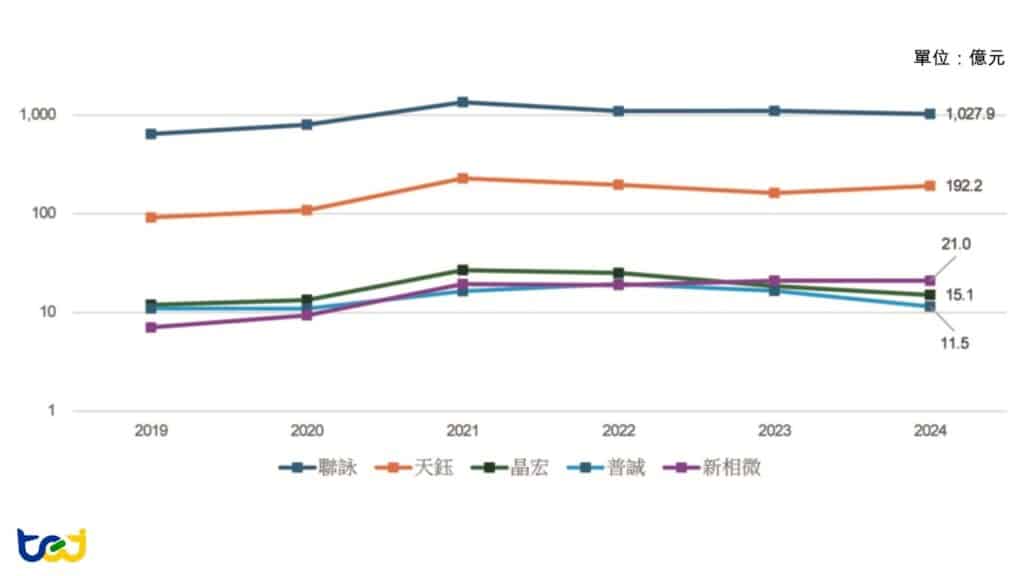

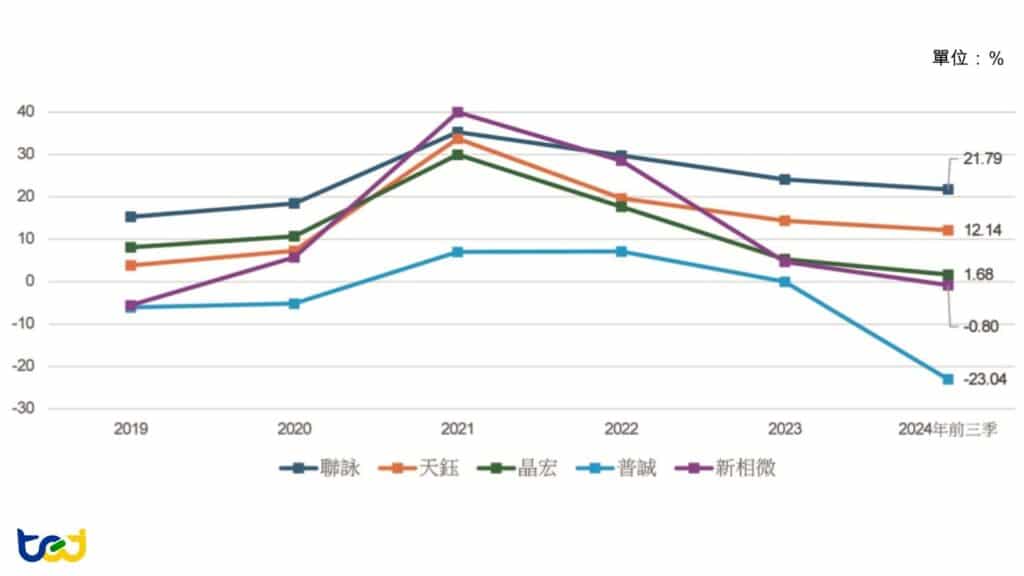

雖然奕斯偉與集創北方在中國 DDIC 市場中具代表性,但因尚未上市,財務數據較難取得,故本段挑選已上市廠商新相微以作比較,其營收規模較小,營益率波動也較大。台廠部分,聯詠作為市場領導廠商,營收與營益率皆穩定,近幾年營益率維持在 20%以上;普誠專注於車用 DDIC,應用領域較為單一,導致營運波動較大;此外,皆有佈局電子紙領域的天鈺和晶宏,其中天鈺擁有較廣泛的產品線,營收規模較大,營益率穩定維持在 10%以上;相較之下,晶宏產品線較為單一,僅專注電子紙市場,因此營益率波動較大(圖十一、圖十二)。

圖十一:顯示相關 IC 設計業者營收趨勢

圖十二:顯示相關 IC 設計業者營益率趨勢

圖十三:全球 DDIC 廠商市佔

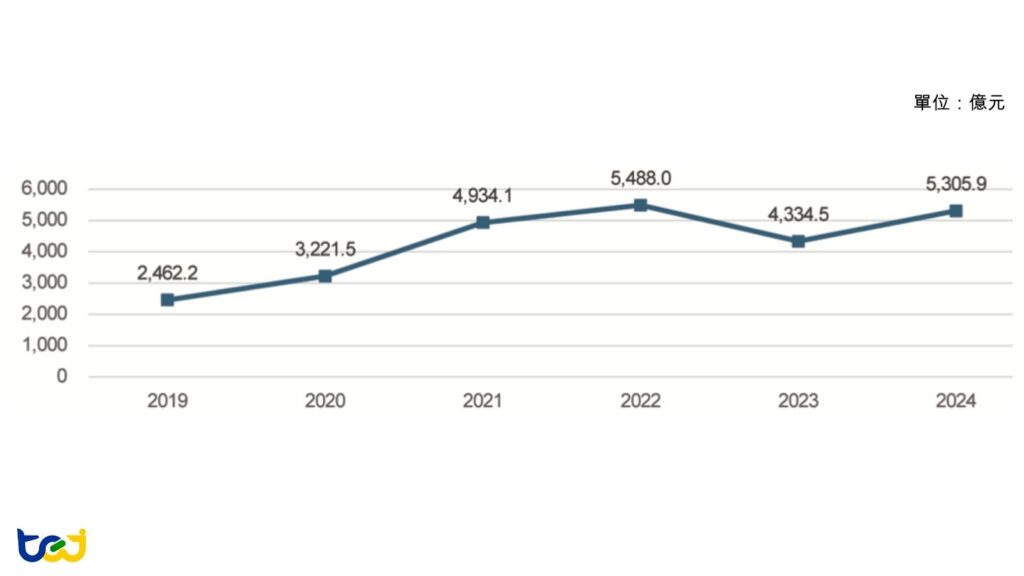

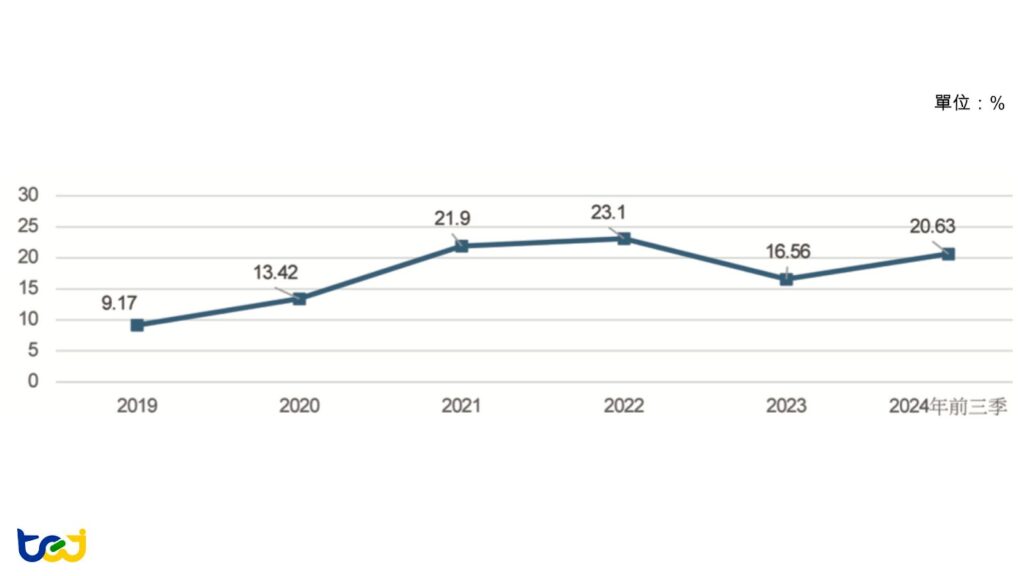

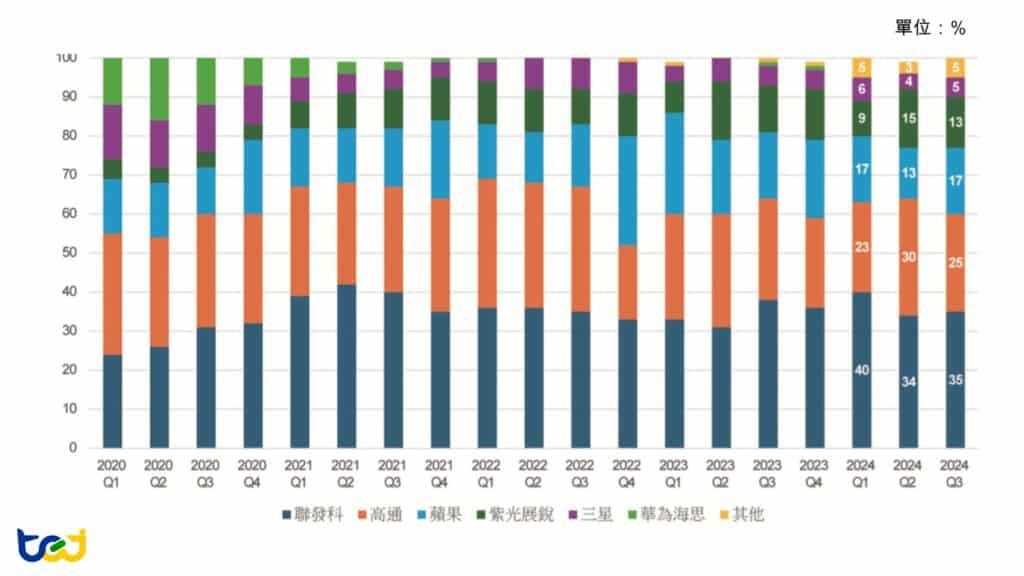

根據圖十四、圖十五、圖十六,2024 年手機處理器市場中,聯發科的出貨量市佔仍居首位,營收與營益率亦保持上升趨勢。另一方面,海思受美國制裁影響,出貨量市佔已接近零,而紫光展銳的市佔雖較 2020 年有所提升,但與聯發科相比仍有明顯差距。從客戶分布來看,小米為聯發科手機處理器最大客戶,佔比 23%,其次為三星 21%、OPPO 16%、傳音與 vivo 各約 12%,聯發科來自中國手機品牌的營收佔比至少超過六成,對中國市場依賴度高。

值得關注的是,聯發科主要客戶小米宣布即將量產自研 3nm 手機 SoC 晶片,然而,其 2017 年推出的自研晶片「澎湃 S1」因過熱問題最終仍改回採用高通晶片,而其他手機品牌廠中,OPPO 已放棄自研晶片計畫,傳音與 vivo 目前都僅研發影像與電源管理等手機周邊晶片,由此可見手機 SoC 研發門檻極高。雖然手機處理器開發難度高,聯發科在技術上仍領先中國手機品牌廠與 IC 設計廠商(如紫光展銳及海思等),且美國管制限制了中國企業取得先進技術的能力,但考量到中國手機品牌市佔率高,未來仍需密切關注市場變化及潛在的競爭風險。

圖十四:行動通訊 IC 設計業者營收趨勢

圖十五:行動通訊 IC 設計業者營益率趨勢

圖十六:手機處理器廠商出貨量市佔

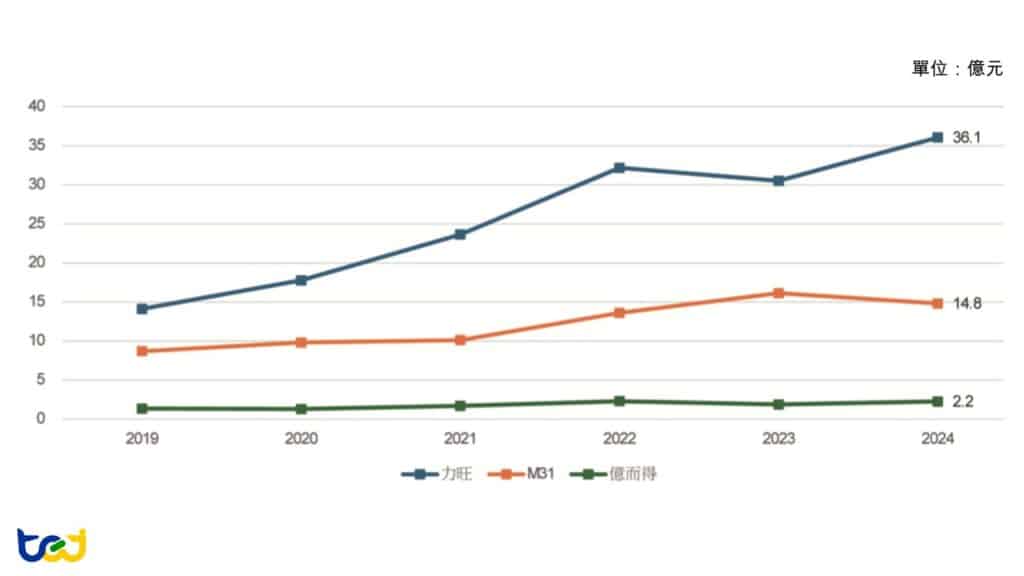

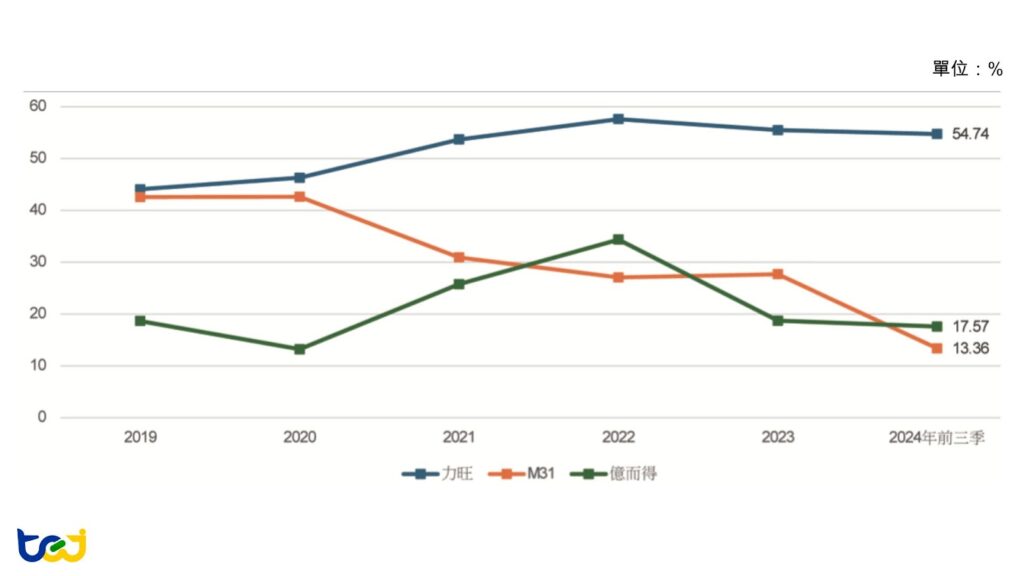

IP技術門檻高,且需與客戶密切合作,加上通過客戶驗證後方能投入市場,並非僅憑大額資金投入即可快速取得成果。此外,不同IP之間差異大,每個IP公司專精領域各異,即便同一領域的IP也可能存在功能差異,因此IP產業相對不易受到中國晶片自主化發展的影響。

中國IP廠商芯耀輝與奎芯皆提供高速傳輸相關IP,然而由於尚未上市,難以取得其財務數據以做比較。台灣業者方面,力旺與億而得主要專注於記憶體相關IP,M31則以傳輸IP為主。其中,力旺已有多項7nm以下IP進入量產,營收與營益率表現相對穩定;億而得仍專注於16nm以上成熟製程IP,導致其營收與營益率波動較大;M31原本僅提供成熟製程IP,但近年來積極投入先進製程IP開發,目前約有兩成營收來自8nm以下IP,然而由於研發投入增加,M31的營益率近期亦大幅下滑(圖十七、圖十八)。

圖十七:IP設計業者營收趨勢

圖十八:IP設計業者營益率趨勢

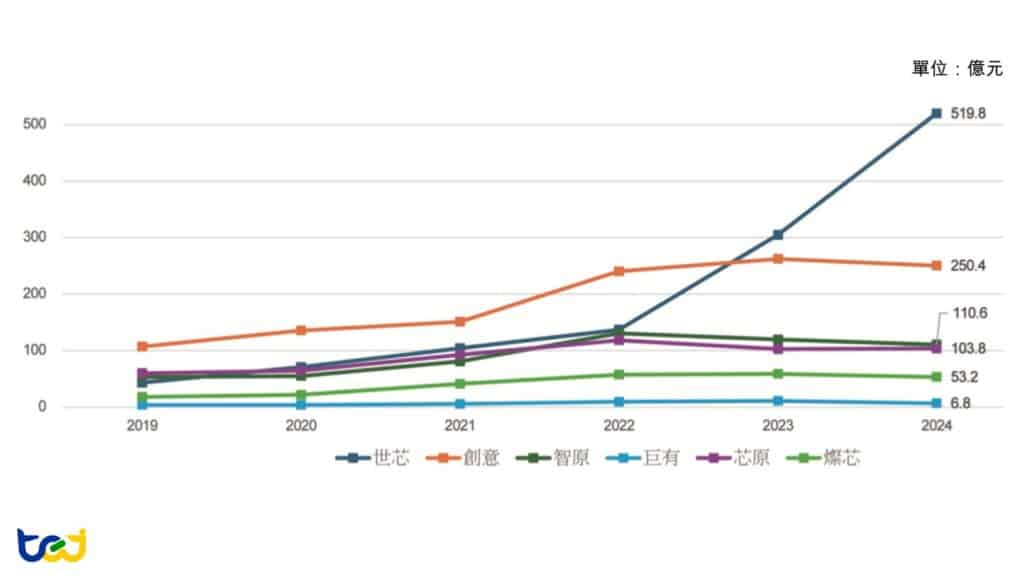

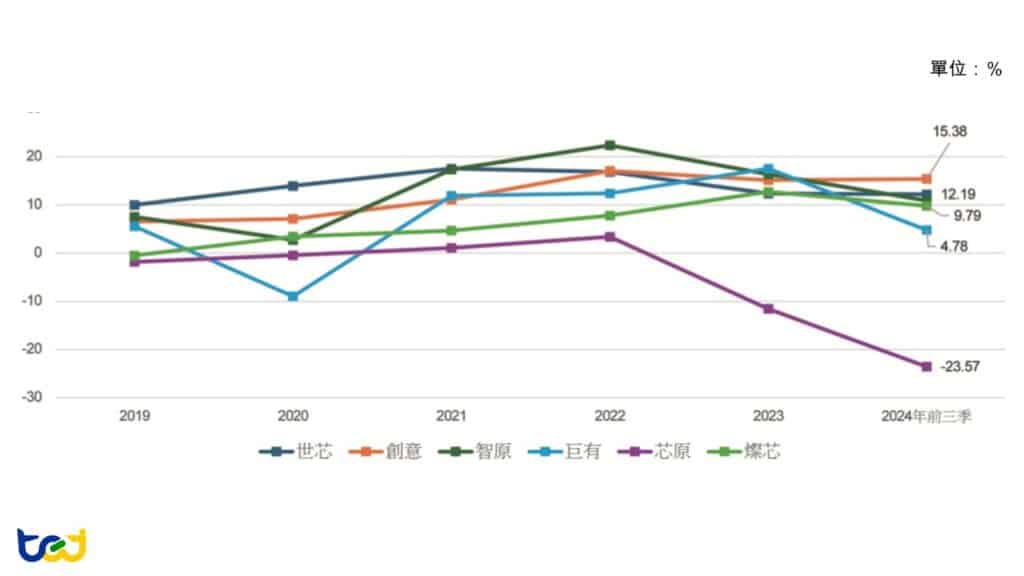

IC設計服務公司主要提供NRE委託設計與Turnkey服務,除了與IP公司一樣重視IP積累與技術能力,並需與客戶保持密切合作外,由於其高度客製化特性,且Turnkey服務仰賴晶圓廠支援,因此與晶圓廠關係也為該產業的重要競爭因素,使其難以單靠資本投入快速擴張。

在中國業者方面,芯原提供AI晶片至基礎IP的授權與Turnkey服務,營收雖穩定成長,但因其業務涵蓋IP授權,又以自有IP為主,並有投入處理器等高階晶片開發,導致研發成本居高不下,長期處於虧損狀態;燦芯雖有中芯國際的支持,獲利相對穩定,但受美國制裁影響,中芯難以提供先進製程的生產支援,使燦芯的營運規模成長受限(圖十九、圖二十)。

在台灣業者方面,世芯-KY以7nm以下先進製程產品為主,佔比高達九成,且受惠於大客戶AI訂單,近期營收增長迅速;創意與智原除有長期累積的IP與技術優勢外,並分別有台積電與聯電在背後支持,其中智原雖仍以16nm以上製程為主,因此營收增長不如創意,但兩者營運均穩定;至於巨有,其產品與客戶皆較受限,既無晶圓廠支援,又未能於7nm以下製程產品取得競爭優勢,導致營收規模無法顯著提升,且營益率波動也較大(圖十九、圖二十)。

圖十九:IC設計服務業者營收趨勢

圖二十:IC設計服務業者營益率趨勢

綜合前述分析,中國IC設計廠商的快速發展已對部分台灣業者的營運產生影響。而營運表現較佳的台灣廠商除避開中國政府大量資源投入的領域以降低直接競爭壓力外,部分也是因為擁有中國廠商難以超越的技術或產品優勢,故可在競爭中保持領先。

因此,在面對中國競爭加劇的情況下,台灣IC設計業者的技術發展與研發投入顯得更為關鍵。當中國廠商追趕速度加快,,台灣企業唯有持續加大研發力度,才能維持市場競爭力。因此,本段將檢視台灣研發投入較多與較少的十家IC設計公司,藉此分析其研發資源配置差異。

表二:台灣2024年前三季研發投入較大IC設計廠商

| 代號 | 公司 | 營業收入(億元) | 研發費用(億元) | 研發費用佔比(%) | 類別 | 營收佔比 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 2454 | 聯發科 | 3,925 | 952 | 24.26 | 行動通訊 | Mobile Phone(56%)、Smart Edge Platforms(38%)、Power IC(6%)。 |

| 2379 | 瑞昱 | 870 | 261 | 29.96 | 網通 | IC產品(100%)。 |

| 3034 | 聯詠 | 775 | 125 | 16.09 | DDIC | DDIC(60%)、SoC(40%)。 |

| 8299 | 群聯 | 464 | 86 | 18.44 | 記憶體 | 記憶體模組(76%)、 記憶體控制晶片(24%)。 |

| 4919 | 新唐 | 247 | 66 | 26.78 | MCU | 一般 IC 產品(92%)、晶圓代工(6%)、 其他(2%)。 |

| 6526 | 達發 | 143 | 42 | 29.74 | 網通 | 無線及寬頻通訊晶片等(100%)。 |

| 6415 | 矽力 -KY |

133 | 38 | 28.70 | 電源 | 消費性(38%)、工業用(31%)、資訊產品(15%)、車用產品(11%)、網通產品(5%)。 |

| 3592 | 瑞鼎 | 187 | 29 | 15.60 | DDIC | MSDDI(54%)、LDDI(31%)、 車載/工控DDIC(15%)。 |

| 3443 | 創意 | 190 | 24 | 12.70 | IC設計服務 | Turnkey (63%)、NRE(35%)、其他(2%)。 |

| 4966 | 譜瑞 -KY |

121 | 22 | 18.17 | 消費性 | 傳輸介面(44%)、DP(40%)、 源極驅動(13%)、觸控(3%)。 |

資料來源:各公司財報、年報、法說會、TEJ整理

台灣 IC 設計廠商營收規模差距大,研發費用的投入也與營收規模呈現高速相關,觀察研發費用前十大的企業(表二),不難發現這些公司皆為營收規模較大的廠商,研發投入前三大依舊由台灣前三大 IC 設計公司聯發科、瑞昱與聯詠包攬。其中:

另一方面,DDIC 產業因轉型空間有限,研發投入相對受限,故可看出,雖然聯詠與瑞鼎的研發費用名列前十,但其研發費用佔營收比例相對較低。此外,ITH-KY、天鈺與矽創雖然營收規模皆超過130億元,但因研發投入比例較低,排名皆未能進入前十。值得關注的是,世芯-KY 2024年前三季營收已達創意的兩倍,但研發費用卻低於創意,這部分是因為世芯-KY九成以上營收來自Tumkey服務,業務進入量產階段比例較高,導致研發投入下降; 而創意則因NRE估比近四成,使其持續投入高額研發,這也反應了世芯-KY在NRE新案收入上的不足,是否影響其未來成長動能仍有待觀察。

表三:台灣2024年前三季研發投入較少IC設計廠商

| 代號 | 公司 | 營業收入(億元) | 研發費用(億元) | 研發費用佔比(%) | 類別 | 營收佔比 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 3094 | 聯傑 | 1 | 0.4 | 34.71 | 網通 | 區域網路晶片組(77%)、其他(23%)。 |

| 6291 | 沛亨 | 14 | 0.4 | 2.91 | 電源 | 電腦及周邊設備(67%)、網路產品(33%)。 |

| 6651 | 全宇昕 | 11 | 0.4 | 3.50 | 電源 | MOSFET(82%)、電晶體(10%)、二極體(7%)、其他(1%)。 |

| 6229 | 研通 | 13 | 0.3 | 2.14 | MCU | 影像視訊IC(39%)、MCU(25%)、DDIC(16%)、其他(20%)。 |

| 5302 | 太欣 | 0.1 | 0.2 | 204.97 | 消費性 |

網路錄影系統單晶片(64%)、數位電腦耳機IC(26%)、MCU(10%)。 |

| 6720 | 久昌 | 4 | 0.2 | 5.79 | 消費性 | HALL IC (98%)、POWER IC (1%)、MOSFET IC(1%)。 |

| 5487 | 通泰 | 1 | 0.2 | 15.13 | MCU | 觸控系列(57%)、健康醫療系列(18%)、3C家電、週邊系列(12%)、影音多媒體系列(7%)及綠色節能(6%)。 |

| 3268 | 海德威 | 8 | 0.2 | 2.80 | MCU | 多媒體控制晶片(70%)、語音音樂控制晶片(10%)、液晶顯示控制晶片(10%)、單晶片微控制器(10%)。 |

| 3288 | 點晶 | 0.6 | 0.2 | 36.38 | 電源 | 靜態偵測與驅動混合數位及頻比晶片(97%)、轉動移動偵測與馬達驅動晶片(3%)。 |

| 5468 | 凱舒 | 0.9 | 0.04 | 4.78 | 網通 | Fiber IC(76%)、能源(20%)、其他(4%) |

資料來源:各公司財報、年報、法說會、TEJ整理

整體而言,研發投入較少的廠商皆屬於營收規模較小的企業,2024年前三季營收皆未超過20億元,部分甚至不足1億元,而其中研發費用佔比小於10%的廠商中:

在中國政府的政策與資金支持下,中國 IC 設計產業快速崛起,對台灣廠商帶來競爭壓力,尤其是在獲得政策扶植的網通 IC 及應用以消費性為主的 MCU、PMIC 及感測等消費性 IC 領域。然而,部分台灣 IC 設計公司憑藉技術優勢與產品策略,仍維持一定的市場競爭力,例如以車用及工控市場為主的新唐及佈局伺服器風扇領域的偉詮電等。此外,聯詠在 DDIC 領域、聯發科在手機處理器市場仍具國際領導地位,而天鈺則佈局電子紙領域,透過差異化策略穩固其市場地位。至於力旺、世芯-KY及創意,則憑藉於先進製程領域優勢,保持相對中國企業的優勢地位。

然而,台灣 IC 設計產業仍存在研發投入不足的問題,部分中小型廠商的研發支出比例偏低,尤其在技術門檻較低的領域,如 MCU 與消費性電子產品,使其競爭優勢逐漸受到中國業者擠壓。另一方面,隨著 AI 技術快速發展,聯發科、瑞昱、新唐與達發等企業已積極佈局相關產品,但部分企業仍未有明確轉型策略,若無法跟上此趨勢,未來可能將面臨更大的競爭壓力。

面對中國 IC 設計產業的快速發展,台灣業者應深化技術創新、拓展產品多元化佈局,提升產品附加價值,尤其應積極拓展 AI 領域的應用,把握難得一見的市場機會以確保長期競爭力。同時應積極拓展國際市場,降低對單一市場的依賴,並密切關注中國產業政策與市場變化,靈活調整經營策略,以在激烈競爭環境中保持優勢。

TEJ 產經事件資料庫,收錄包含各大產業新聞事件及其轉載之研調機構產銷資料、政府機構公開資訊…等相關產業資訊。針對市場上產業及總體經濟相關之事件彙總整理,可用於觀察近期產業發展近況。不僅有效蒐集並分類了各類影響產業的重大事件,還將這些事件與關鍵字詞進行精確標註,讓使用者能輕鬆掌握與自身業務相關的事件動態,進而迅速作出營運判斷。